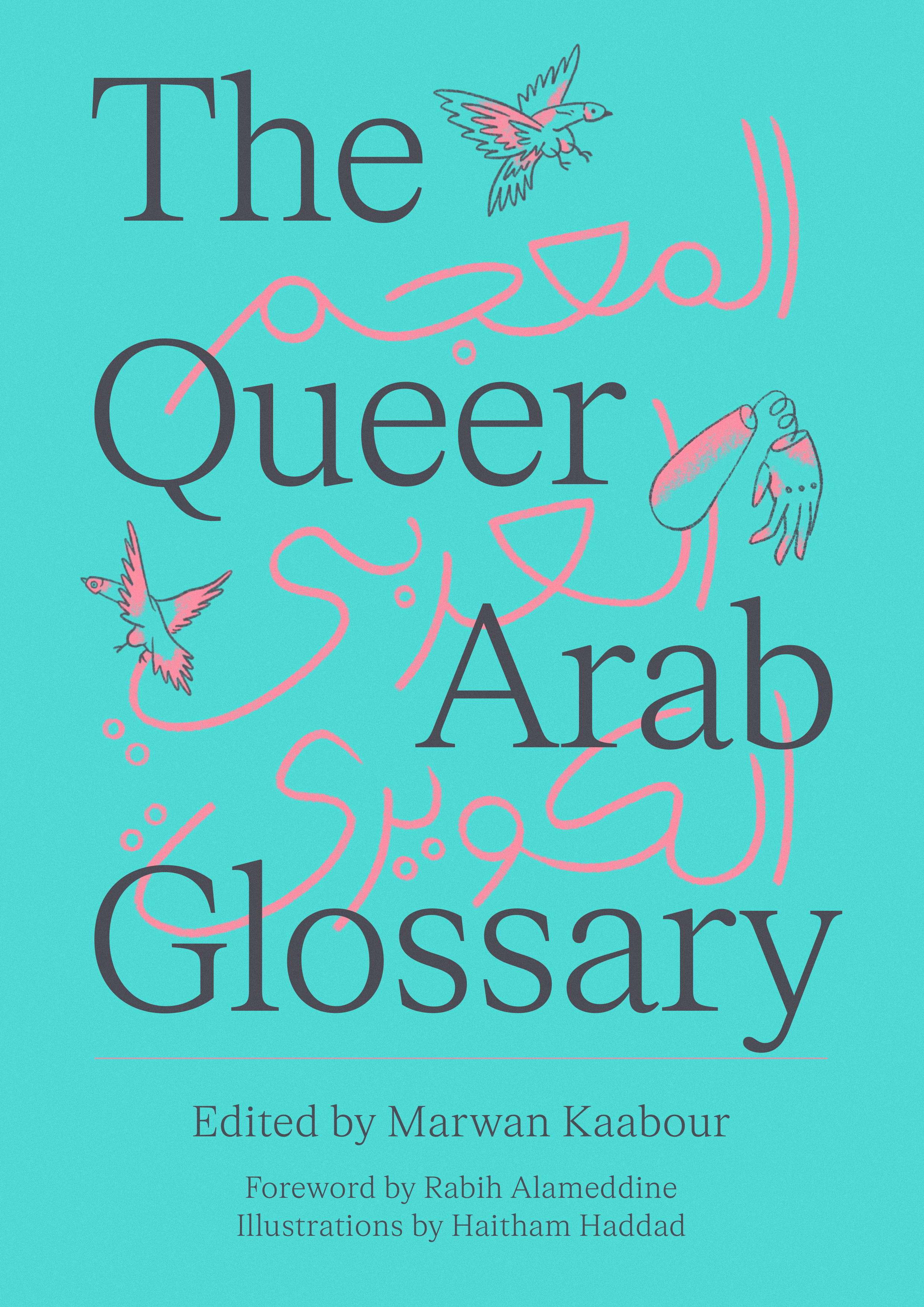

Marwan Kaabour, auteur de « The Queer Arab Glossary ». Photo Spyros Rentt (2024)

Vous êtes un graphiste et un artiste visuel, mais aussi un activiste queer. Ayant grandi à Beyrouth, quel a été votre premier contact avec la communauté LGBTQ+ dans un pays où les droits de celle-ci sont, au mieux, bafoués ?

Mes cousins, qui avaient une dizaine d’années de plus que moi, commençaient à sortir à Beyrouth au début des années 2000 et me parlaient souvent du danseur de ventre Misbah. Il n’y avait pas de smartphones à l’époque, mais rien que l’idée d’un danseur de ventre masculin qui animait les soirées me fascinait. D’autant plus que c’était la première fois que j’entendais parler d’un aspect queer de ma ville, sans vraiment avoir les mots pour le décrire ou même le comprendre. D’un point de vue plus personnel, et j’en parle dans l’introduction de mon livre, j’étais un garçon plutôt doux en grandissant et on avait l’habitude de m’appeler « Foufou » dans la rue. C’est à ce moment que j’ai dû interroger la portée de ce mot, et ce que cela signifiait en relation à mon identité et mon comportement. Et c’est précisément cela qui m’a conduit à comprendre que j’étais une personne queer même si, comme je le disais plus tôt, je ne possédais pas le vocabulaire pour le formuler.

Une fois cette prise de conscience faite, comment c’était de grandir en tant que queer et homosexuel à Beyrouth ?

C’est toujours compliqué quand on est libanais, et je n’invente rien en disant cela. Pourtant, j’étais privilégié d’avoir deux parents artistes, et surtout des parents progressistes. La chose la plus fabuleuse, c’est qu’ils ne m’ont jamais culpabilisé pour mes différences, pour le fait d’être différent des autres garçons de mon âge, ce qui était une évidence dès ma très petite enfance. J’étais d’ailleurs à l’antipode de mon frère, même si nous avions été élevés de la même manière et dans le même environnement. Sur mon versant paternel, la famille est plutôt conservatrice et, du côté maternel, la famille est plus matriarcale et ouverte, et j’ai donc naturellement gravité autour de ce côté. Même si je n’ai jamais réellement eu de problème avec la famille de mon père, j’avais très vite compris qu’il me fallait en leur présence presque atténuer cet “aspect queer” de ma personne si on peut l’appeler ainsi. L’aspect le plus paradoxal, c’est que les garçons hétérosexuels me connaissant depuis l’enfance et ayant grandi avec moi me protégeaient lorsque d’autres garçons, d’autres classes, proféraient des commentaires désobligeants à mon égard. Mais tout cela, c’était avant que je ne comprenne réellement mon identité queer. Ce n’est donc qu’à l’âge de 16 ans que j’allais en ligne, que je parlais à des garçons, sans vraiment réussir à passer à l’acte ou les rencontrer. Il me fallait tracer les contours de tout ce monde-là qui m’était inconnu avant de faire mon grand saut, à l’âge de 18 ans. Avant cela, je pensais juste que c’était une phase et que ça passerait.

Avant le projet de « The Queer Arab Glossary », quels ont été les premiers termes de l’argot queer auxquels vous aviez été confrontés ?

Exactement, la construction personnelle de mon identité est forcément passée par ces mots-là qui, quoi qu’étant souvent formulés avec une connotation homophobe, ont contribué à comprendre comment le langage queer est plus globalement manié dans notre région. Il y a d’abord eu le mot « foufou » que je mentionnais plus tôt, et qui existe aussi dans des déclinaisons différentes en Palestine et en Jordanie par exemple et qui veut dire « sissy » ou « efféminé » Sans savoir ce que cela voulait dire à l’époque, je prenais en compte assez rapidement que cela était en rapport avec ma façon de parler, de marcher, de bouger. Puis il y a eu des mots plus évidents, tel « moukhannat » qui veut dire aussi efféminé, et qui est un très vieux mot arabe. Mais le plus intéressant pour moi reste le mot turc « Tobçi » qui, littéralement, veut dire « pédé ». Il n’était plus question de ma manière de me comporter mais plutôt de mon identité. Je suis fasciné par ce mot parce que linguistiquement en arabe, il n’a pas réellement de sens. C’est un mot hérité des Ottomans, comme le prouve le suffixe « çi » prononcé « ji » et puis j’ai découvert que « tob » est un vieux argot turc qui veut dire homosexuel. Ensuite, il y a le mot « naem » (doux, en arabe) qui est la manière bourgeoise d’appeler un homosexuel, quand celui-ci appartient à cette classe sociale.

Parlez-nous de la plateforme « Takweer » que vous avez créée sur Instagram en 2019 et qui a sans doute conduit à la réalisation de votre ouvrage…

« Takweer » est un projet digital où je rassemble archives, recherche et célèbre les récits queer dans l’histoire et la culture pop arabes. J’ai lancé cette plateforme en septembre 2019, à l’origine comme un espace de recherche pour explorer des idées et des thèmes qui me passionnaient, et surtout parce que je suis obsédé par tout ce qui a rapport avec la collection et la catégorisation. Sans m’en rendre compte, j’étais en train de créer une archive, celle d’une histoire queer longtemps invisibilisée dans notre culture. Je fouille dans des articles, ouvrages, films, du contenu télévisé, magazines, des œuvres d’art arabes et même des “memes” sur réseaux sociaux, pour en extraire des récits queer que je contextualise, puis partage sur « Takweer » (en arabe et en anglais.) Aujourd’hui, la page compte plus de 22 000 abonnés sur Instagram et je crois avoir réussi à créer un espace d’exploration vaste qui mène à des projets plus ciblés, et « The Queer Arab Glossary » en est le premier.

Dans « The Queer Arab Glossary », vous cartographiez, à travers l’argot de la région, le langage queer lié au monde arabe. Pour vous qui avez déjà travaillé sur plusieurs ouvrages, c’était une évidence d’en faire un livre…

Les livres, c’est ce que j’aime faire le plus, d’autant plus que c’est un format que je maîtrise et avec lequel je peux vraiment m’exprimer. Je voulais aussi créer un ouvrage de référence qui pourrait trouver sa place dans les bibliothèques personnelles et académiques, pour les générations futures. C’est ça le but premier de ce projet que je voyais d’ailleurs comme une extension de la riche tradition des glossaires arabes que j’ai découverts durant mon enfance. En formalisant ces mots et en les rassemblant dans un dictionnaire, j’ai voulu passer de l’informel au formel, à l’instar de ce qui existe dans toutes les disciplines et domaines. Contrairement à tout ce qui est dit par rapport à la montée, voire l’apogée du numérique, je crois vraiment à la pérennité des livres. Ils existeront pour toujours, envers et contre tout.

Illustration Haitham Haddad extraite du livre.

Illustration Haitham Haddad extraite du livre.

Comment se sont faits la recherche et l’inventaire de ces terminologies ?

L’idée, comme je le disais en créant ce glossaire, était vraiment de donner un degré de sérieux à ces mots qui le méritent. De par « Takweer », je suis en contact constant avec les abonnés, dont beaucoup parlent des dialectes arabes que je ne connais pas. Souvent, ils utilisent des argots queer, et je leur demande des explications. Pour rassembler les premiers termes du glossaire, j’ai demandé aux abonnés de proposer des mots qu’ils utilisent ou connaissent, en mentionnant qu’il fallait préciser le pays ou le dialecte associé à chaque mot et fournir autant de contexte que possible. J’ai répété cet exercice plusieurs fois, ce qui m’a permis de réunir un ensemble de données initiales, que j’ai ensuite organisées dans une feuille Excel assez fournie. Ensuite, j’ai mené des entretiens individuels avec des personnes de différents contextes géographiques. Nous avons passé en revue la liste compilée pour chaque région et discuté de chaque terme. J’ai veillé à parler à des personnes de différentes régions, mais aussi de milieux socio-économiques variés et d’identités diverses. J’ai poursuivi ces entretiens jusqu’à ce que chaque terme soit bien contextualisé et nuancé. Ensuite, j’ai traduit toutes les entrées moi-même. L’étape finale a été l’intervention cruciale de Suneela Mubayi, éditrice du glossaire, qui a apporté à chaque terme la profondeur historique et culturelle nécessaire, tout en affinant encore les traductions et le langage.

Illustration Haitham Haddad extraite du livre.

Illustration Haitham Haddad extraite du livre.

Comment décririez-vous cet ouvrage, un dictionnaire bien sûr, mais aussi composé d’essais ?

La vision du projet a évolué au fur et à mesure de son développement. Au départ, je voulais créer un petit glossaire de termes, mais avec plus de 300 soumissions de mots qui sont venus à moi, il est vite devenu évident que l’ampleur du projet était bien plus grande. Il était essentiel pour moi de situer et contextualiser le livre dans le monde d’aujourd’hui, en adoptant différents points de vue. D’où l’appel que j’ai fait à une variété de voix arabes diverses, capables d’approfondir les thèmes de la langue, de l’argot et de la « queerness » à partir de leurs perspectives uniques et de leurs domaines d’intérêt. Des écrivains, des musiciens, des chercheurs, des poètes, des traducteurs, des musiciens dont Saqer Almarri, Nisrine Chaer, Sophie Chamas, Rana Issa, Adam Haj Yahia, Mejdulene Bernard Shomali, Hamed Sinno et Abdellah Taïa qui viennent de différentes régions du monde arabophone, et dont la diversité des expériences permet de vraiment cartographier les nuances de la queerness arabe.

Que diriez-vous à nos lecteurs, dont certains pourraient être hostiles à la communauté LGBTQ+ et pour qui un ouvrage pareil pourrait susciter une forme de peur ?

J’ai beaucoup à leur dire : basé sur notre histoire et notre langue communes, nous savons que les personnes queer, ou celles qui ne correspondent pas aux paramètres très stricts que vous avez définis comme étant normaux, existent depuis aussi longtemps que vous. Nous ne sommes pas là pour changer quoi que ce soit à votre mode de vie, ni pour vous agresser, ni même pour exiger quelque chose que vous ne voulez pas pour vous-mêmes. Tout ce que nous vous demandons, c’est d’être ouverts, d’écouter. Nous voulons pouvoir nous asseoir ensemble et avoir des conversations sans recourir à la violence. Et vous devez savoir que les personnes queer existent autour de vous, près de vous, dans vos familles, et même parfois dans la classe politique. Alors il y a deux options : celle de briser la peur, qui est basée sur une tactique des gouvernements défaillants visant à faire croire que tous les maux d’un pays sont dus à ces minorités, ou le choix de haïr, et vivre une vie où la haine prospère dans votre âme.

Qu’est-ce que cela vous fait de pouvoir lancer ce livre à Beyrouth cet été ?

Ça signifie énormément pour moi. Beyrouth, c’est la maison. C’est là que j’ai appris à me connaître, que j’ai découvert ma culture et ma langue. Ce livre est autant un travail d’amour pour ma communauté qu’il l’est pour l’environnement qui m’a formé. Il représente aussi les expériences partagées avec mes camarades de chez moi. Pouvoir venir et célébrer cette lettre d’amour dans ma ville natale, en présence de ma famille, de mes amis et de mes collaborateurs, c’est ce qui compte le plus pour moi. Je suis enthousiaste à l’idée que les connaissances encapsulées dans ce livre puissent coexister avec toutes les autres sources du savoir dans mon pays et dans la région en général, et j’espère que nous pourrons apprendre les uns des autres.

L'ouvrage est disponible sur Amazon.

L'ouvrage est disponible sur Amazon.

« The Queer Arab Glossary » aux éditions Saqi Books est disponible sur Amazone

Un dictionnaire queer, pour qui? Pourquoi? Les concernés n'en ont pas besoin, les autres non plus!

09 h 42, le 24 juin 2024